走近泉州“五南文化”

走近泉州“五南文化”

泉州“五南文化”,是“南音”“南戲”“南拳”“南建筑”“南派工藝”的合稱,是泉州文化的重要名片。這些燦爛的文化從古代一脈傳承,歷久彌新,如今依然是閩南老百姓生活中密不可分的部分。我們走訪泉州,也少不了去體會這里的獨特人文,看看精巧的工藝,聽聽精彩的南戲,滿足了好奇之余,也在一點一點地明白,當地人有著一片怎樣的精神土壤。

南音

在五店市的小館中,就能聽到泉州地道的南音。屋子里坐著許多當地的聽眾,也不乏遠道而來的采風者。小舞臺上打著柔和的黃光,設有五把太師椅,手持傳統樂器的藝人師傅們坐在兩側,演唱者坐在中央,一起演繹南音。

泉州南音是中國音樂史上的活化石,起源于前秦,興于唐,形成在宋,是全中國最古樸的樂種之一。坐在臺下聽來,能感受到南音是一種悠閑的“雅樂”,婉轉悠揚,輕柔動聽,無怪它在清朝時被乾隆皇帝賜為“御前清曲”,盛極一時。

千年過去,南音不僅廣泛流傳于泉州一帶,還擴散到各地的閩南語系地區,為海外的閩南華僑所喜愛。

南戲

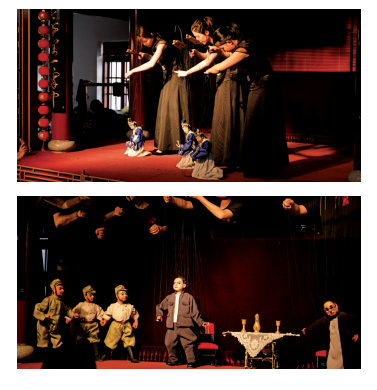

泉州人聽南音,也看南戲。閩南人對舞臺上的鑼鼓胡琴、穿梭往來的生旦凈末,總有著一種與生俱來的親切感。其中,泉州提線木偶戲已經傳承了上千年歷史。

我們所見到的幾出木偶戲,恰好詼諧幽默,不論是《鐘馗醉酒》還是《青春夢》,滑稽的木偶形象配上有趣的唱詞和動作,讓人忍俊不禁。通過提線的操作,木偶能做出種種精細的動作,甚至能讓《青春夢》中的老媼一下子返老還童。戲外還能看到,臺上的表演者全是年輕人,可見南戲在傳承上也做得十分成功。

泉州有“戲窩子”的美譽,除了所見的提線木偶戲之外,梨園戲、高甲戲、打城戲等知名劇種,在泉州也廣為流傳。

南拳

據說泉州流傳著“拳頭、燒酒、曲”的俗語,指的就是泉州的南少林拳術、喝酒和南音。所以來到泉州,不可不看看南少林。

泉州少林寺肇建于唐,系我國南禪宗名剎。相傳為嵩山少林寺十三棍僧之智空大師入閩所建,是名城泉州歷史文化的重要內涵之一。

泉州“南拳”武術,由南少林五祖拳、五梅花拳等 20 余個拳種構成。作為南少林等拳種與中國南方各地拳種相結合的產物,南拳技術套路繁多,有著套路短小精悍,結構緊湊,動作樸實,手法多變,攻擊勇猛的特點,常伴以聲助威。據說每周六的上午,會有武僧的功夫表演。可惜的是,我們此行未能看到少林武僧的精彩表演,難免有些遺憾。

南建筑

走在泉州的街頭,你會發現一棟棟的紅色建筑,這種顏色被稱作“泉州紅”或是“閩南紅”,如果到五店市街區或是泉州西街,則能看到更多這樣的建筑。

正所謂“紅磚白石燕尾脊”,閩南的建筑特點是非常明顯的。紅磚白石,是閩南建筑中獨特的砌墻方式——利用形狀各異的石材和紅磚交壘疊砌。屋檐上的燕尾脊,在傳統建筑中則是主人曾經中舉的象征,但在泉州被廣泛使用。當地居民說,燕尾脊就像燕子歸巢時的形態,寄予父母盼兒歸的親情。

此外,可以看到泉州的建筑有許多細節之處極盡雕琢之能事,正是“南建筑”與“南派工藝”的結合。

南派工藝

泉州是名揚四海的“雕藝之鄉”,在這里,陶瓷、木雕、石雕等民間工藝精品琳瑯滿目。

南派工藝也被列為泉州“五南”之一。

南派工藝在泉州隨處可見,其中見到最多的,大概就是雕刻了。在寺廟、宗祠的屋檐下,或是盤虬臥龍的石柱上,都就能看到南派雕工的精巧之處。開元寺的東西塔、清源山的老君巖、惠安石雕等,更是南派工藝的杰出代表。細細觀看石頭上的浮雕,你不禁會驚嘆,這樣復雜的作品,要花掉匠人多少的心力才能完成。

泉州精湛的雕刻藝術代代相傳,蘊含著濃郁的地域特色和民風民俗,自古就是泉州的重要標志。如今,還隨著海上絲路遠銷世界,與老百姓的生活緊密相連。(本文資料和圖片由泉州市文化和廣電旅游局提供)

參與評論