快報:尋匠心 楊華:匠心復活千年“破紙團”

本文轉自:天山網

記者 葉曉敏

幾片泛黃殘破的紙、上百種刷子、自制漿糊和專用清水……4月1日,在新疆博物館文物修復工作室里,新疆博物館文物科技保護中心副主任楊華在工作臺前埋頭工作。不知不覺,幾個小時就過去了。

【資料圖】

【資料圖】

2005年,楊華從西北大學文物保護技術專業畢業后,成為一名文物“醫生”。他用心修復古代文書、古籍、字畫等紙質文物,留住珍貴的歷史印記,讓其煥發新生。

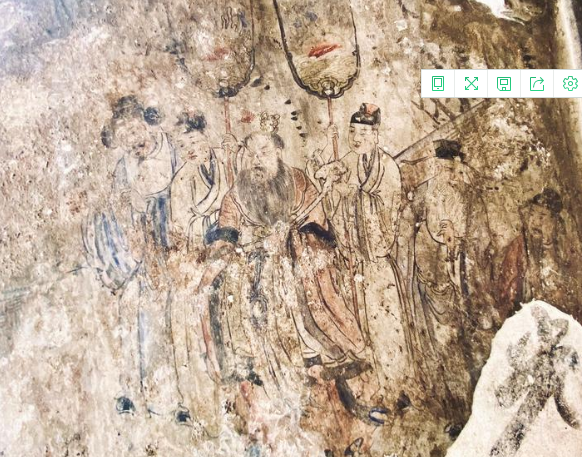

“很多文書到我手里時,就是一個破紙團子。”楊華說,隨著時間流逝,紙張會出現老化、酸化、蟲蛀、霉菌等病害,加之人為撕毀、火燒、磨損等,紙質文物修復不僅磨工夫,更考驗毅力和耐心。

楊華對文物進行紙漿法修復。黃齊爽攝

楊華接觸最多的是從吐魯番阿斯塔那古墓群出土的紙質文物,對新疆歷史研究有重要價值。2015年,新疆博物館與紙質文物保護國家文物局重點科研基地南京博物院聯合對這些紙質文物啟動保護修復,楊華作為主要修復人之一,前往南京學習修復技術,快速提升了技能。

“針對不同的病因,使用不同的修復方法。”楊華說,紙漿修復和裝裱修復是最常用的紙質古籍修復法,想要修舊如舊,要仔細研究紙張的纖維和結構,還要掌握古籍的PH值酸堿度、紙張厚度、古籍尺寸、色度等,同一地點出土的文物,破損程度均不同,選擇與古籍相匹配的紙漿是修復最關鍵的一環。

為了制作濃稠適宜、色度相近的紙漿,楊華經常一站就是幾個小時。“這些程序一旦開始,就不能停。”楊華說,有一次,為了完成一道工序,他不吃不喝不睡,熬了一天一夜。

過了制作紙漿的關,還有無數難題等著楊華攻克。在一件唐朝時期的《漢文佛經》殘文書修復過程中,文物粘連很嚴重,楊華用傳統方法上鍋蒸,蒸完回軟后能揭多少揭多少,揭不完就再蒸,蒸到揭完為止。在工具的使用上,有木工用的錘頭、尺子、測量儀,裁縫用的剪刀、繡花針和版樣,甚至醫生用的手術刀,啥方便用啥。“好多工具還得自己做。”楊華說,為了解決各種難題,他經常借助現有材料,自己制作趁手的工具。

4月1日,楊華用色度儀測量紙張色度。記者 葉曉敏攝

楊華遇到最大的難題就是修復后的紙張出現褶皺。2015年,他們整整耗費半年多時間才修復好的古籍,從南京帶回新疆后,因空氣濕度不同,原本平展的紙張縮水,變得皺皺巴巴。楊華不得不再次進行修復,很多修復程序幾乎要從頭再來一遍。

為解決這一難題,楊華不斷嘗試干燥方法,甚至房間內對紙張進行干燥處理的工作位置都要反復琢磨比較,因為“這個位置需要溫度、濕度相對穩定”。最多的一次,他試驗了近百次。

唐代《買奴殘文書》殘缺嚴重,字跡難以辨認,楊華用了20天時間,才把部分殘片拼好。一個個細小的碎片,把它展開、清洗、平整,開始不知道它們的準確位置,需要一片片拼對,按照字的書寫筆畫來慢慢還原,這期間還需要研究古人的書寫習慣和歷史文獻,過程十分艱辛。楊華說,文物不可再生,修復它是一個修煉的過程,經驗也在這些磨礪中一點點積累起來。

紙質文物抵御環境侵蝕的能力弱,楊華與同事一起設計了展藏一體的囊匣,減少了因文書雙面有字需要反復拿取識讀和展示與保存對文物可能產生的影響。

“這不僅是修復師的責任,更是時代的責任。”楊華說,文物修復師必須要有耐心、細心、恒心,還得坐得住。盡管未來他仍將面臨文物修復的諸多挑戰,但他認為擇一行愛一行,不斷更新的新材料、新工藝也給他帶來了無窮樂趣,讓他能夠更好地保護文物,最大程度發揮其研究價值。

標簽:

電腦怎么進入安全模式?電腦安全模式怎么解除?

電腦怎么進入安全模式?電腦安全模式怎么解除?

windows默認截圖快捷鍵是什么?其他常用的截圖快捷

windows默認截圖快捷鍵是什么?其他常用的截圖快捷

緩刑考驗期是什么意思?有期徒刑的緩刑考驗期時間有

緩刑考驗期是什么意思?有期徒刑的緩刑考驗期時間有

最新二套房認定標準是什么?二套房首付比例標準是多

最新二套房認定標準是什么?二套房首付比例標準是多

心肌炎的后遺癥有哪些?怎么知道自己患心肌炎后遺癥

心肌炎的后遺癥有哪些?怎么知道自己患心肌炎后遺癥