“社區營造”使社區舊貌換新顏 居民幸福感不斷提升

2021-12-10 15:45:20 來源: 東南早報

0瀏覽 評論0條

每天吃完晚飯,蔡景龍喜歡到小區的環形棧道散散步,看著一旁嬉鬧的小孩,心情頗為舒暢。在豐澤區圣湖社區,許多人與蔡景龍一樣享受著老泉州人的慢生活。這溫馨一幕的出現,得益于圣湖社區開展的“社區營造”,使社區舊貌換新顏,各類便民設施日趨完善,居民幸福感不斷提升。

社區:面貌煥然一新

圣湖社區居委會位于圣湖小區,如今的硬件設施改善了,整體環境變美了,文化氛圍濃厚了,社區面貌煥然一新。

昨日,記者走進圣湖小區,綠樹成蔭婆娑影下,環形棧道如同彩色綢緞一般靈動延展;廣場舞臺上,大媽舞姿翩躚;音樂教室里,歌者激情滿懷;中心廣場里,太極拳柔力球八段錦相映成趣;體育鍛煉區域內,健身人群沒有年齡界限。法制公園中,法律名言警醒世人;宣傳畫欄中,傳統文化豐富多彩;架空層中,學生漫畫生動活潑。文化長廊里,繪畫、書法、攝影、圖書展覽異彩紛呈;濃蔭庇護處,棋牌愛好者樂此不疲;小區步道上,悠閑自在者閑庭信步。

“這是社區居民共同努力的結果。”圣湖社區黨委書記吳淑賢介紹,圣湖小區是一個老舊小區,此前硬件老化嚴重。“社區營造”啟動后,社區兩委與居民共同出謀劃策,利用閑置空間、破舊架空層等建起小公園、百姓舞臺、文化長廊等,在書香文化熏染中開展社區治理。

“在空間上營造社區文化氛圍,提升社區書香特色。”她說,在公共空間方面,著力打造百姓書房、四點半學堂和文化樓道三大品牌,營造文化傳播空間,使社區處處傳文化。社區將原先利用率不高的活動空間,改造成百姓書房,365天免費開放,同時開展經典誦讀、閱讀沙龍、國學講座等活動,深受大家歡迎。社區還相繼開展了“最美家書”、“家有好書”、圣湖社區女職工“悅讀節”、社區“最美家庭”評選等活動;開辦“四點半學堂”,開展青少年書香誦讀活動、“小小演說家”青少年閱讀分享活動等。

居民:有愛有溫暖

今年64歲的蔡景龍住在圣湖小區有20年了,他見證了圣湖社區“社區營造”所帶來的變化。他說,“社區營造”使小區的環境變好了,慢生活氣息撲面而來。

“‘社區營造’讓社區有愛有溫暖。”莊惠榕今年64歲,住在圣湖小區20多年了。她說,之前自己對社區沒有概念,只知道社區就是開證明蓋章的。經過“社區營造”之后,她改變了觀念,原來社區還是為居民做了很多事的。“社區營造”后,不僅環境改善了許多,居民的關系也變融洽了,大家真正把社區當做自己的“家”。

吳淑賢介紹說,自開展“社區營造”以來,社區在軟硬件上齊發力,特別是在軟件上發動居民一起參與,讓居民有歸屬感,共同改造社區這個“家”。比如,社區在軟硬件上加強建設,為老年人生活提供了許多方便,豐富了老年人的生活。老年朋友也抱著一顆感恩的心,發揮余熱,反哺社區服務居民,讓家園更溫馨更有愛。

背后:“社區營造”泉州模式

2017年,我市首次啟動“社區營造”行動,圣湖社區只是其中一個。經過多年的行動,鯉城、豐澤、洛江共有12個社區進行“社區營造”。

“‘社區營造’不是一蹴而就的,是一個持續的過程,要持續讓居民參與進來,提高居民的參與率,形成居民自治共管,共同把家園造好。”市城市管理局協調指導科科長李勇介紹說,“社區營造”是從社區生活出發,集合各種社會力量與資源,通過社區中人的動員和行動,社區完成自組織、自治理和自發展的過程。“社區營造”的精神實質是住在社區里的人對這方土地、這份文化的認同感,有了認同感才會去保護,才會將社區當成故鄉去經營。“‘社區營造’就是聯合更多微小的細胞,組成鮮活的器官,最終讓社區活力涌動。”

“經過多年的營造,社區環境好了,鄰里關系也變好了。”他說,泉州整合“人、文、地、景、產”五大社區發展方向,在社會治理方面進行了一系列探索和實踐,走出一條“多元參與、多元治理、多元服務、多元宣傳”的“社區營造”模式。

記者手記

“小社區”激活“大民生”

小社區,大民生。社區是城市最基礎、最活躍的細胞之一,在小小的社區里能聽到城市發展的腳步聲,能感受到城市管理觀念的變化。我市啟動“社區營造”使社區產生的點滴變化,都是緣于大家對家園的熱愛。

經過多年的探索,泉州走出一條“多元參與、多元治理、多元服務、多元宣傳”的“社區營造”模式,讓居民共同參與社區的治理,激發社區的活力,共同把家園建設好,讓社區更潔凈更美麗,家園更溫馨更有愛。因此,人人都是參與者,只有大家都動起來,才能守護好我們的家園。

(直言)(□本報記者 王金植 文/圖)

泉州民間傳統風俗:中秋節拾瓦片燒塔仔 共賞江天月

泉州民間傳統風俗:中秋節拾瓦片燒塔仔 共賞江天月

讓木偶走進尋常百姓家 給木偶行業帶來新希望

讓木偶走進尋常百姓家 給木偶行業帶來新希望

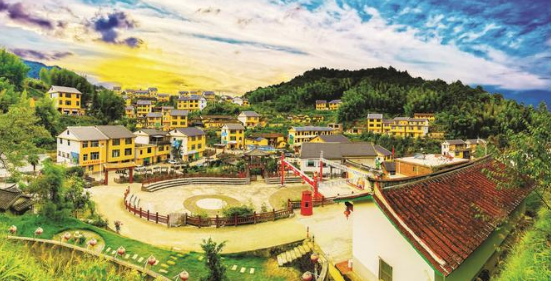

高安鎮坪水村特色村寨 自然資源與文化底蘊并存

高安鎮坪水村特色村寨 自然資源與文化底蘊并存

古代“儲錢罐”--元代陶撲滿 出土彌足珍貴陶撲滿

古代“儲錢罐”--元代陶撲滿 出土彌足珍貴陶撲滿

規范住宅小區公共收益管理 使用辦法即將出臺

規范住宅小區公共收益管理 使用辦法即將出臺