張智勇:一次失利打開一扇門 一份鄉情厚植“醫學心”

2021-11-24 10:37:48 來源: 閩南日報

0瀏覽 評論0條

今年39歲,擔任廣州醫科大學再生醫學與3D打印轉化研究中心主任的長泰籍科學家張智勇,不久前榮獲2020年度國家科學進步獎一等獎。近日,張智勇受邀到母校廈門大學生物科學院做學識講座,抽空回了趟家。11月21日,筆者來到張智勇的家,他與家人、恩師齊聚一堂,一派其樂融融。

張智勇在長泰生活了18年,上大學后都在外地學習、工作,有濃厚的鄉情。他說:“我一直在外面奮斗,但長泰是我的根。”其實張智勇的“科學夢”,早在少年時在長泰便開始了。如今,他圓了夢想,成為名副其實的科學家。

一次失利 打開一扇門

“生物這門學科很好玩,而且還是一個貫通數理化的‘綜合體’。”張智勇讀高二的時候,一接觸生物這門學科,便對它“一見鐘情”。有一次,他到福州參加福建省中學生生物學競賽,結果名落孫山。張智勇沒有絲毫氣餒,告訴帶隊的老師黃春暉:“老師,下次我會取得好成績。”那次生物學科競賽,讓張智勇第一次近距離地接觸到正規的科研實驗室,讓他對科研充滿好奇。他說:“回來后,我堅定決心,覺得生物科研是我想做的事情。”那時人類基因剛剛測序完成,一個口號叫“21世紀是生物的世紀”,更激發了張智勇對生物學科的熱愛。經過不懈努力,張智勇取得2000年高考長泰理科第一名的優異成績,填志愿都報與生物相關的專業。他本科就讀于廈門大學,博士就讀于新加坡國立大學。他與生物結下了不解之緣,而這一過便是20余年。

一個習慣 使工作受益

“生物”一直是張智勇前進的動力,如何把這個動力化為實現夢想的“永動機”?

“永動機是習慣,人跟人之間最大的差別是在習慣方面。”張智勇說。做一個有規劃、有目標的人,才能更好地穩步前進,贏在起跑線上。上高中后,他每過一段時間就給自己做個規劃,總結上段時間的經驗和不足,并告訴自己下階段的目標是什么,這個習慣一直保持到工作以后。

科研之路荊棘叢生,需要強大的毅力及鉆研精神,不斷發現問題和解決問題。讀書時,張智勇下課后總“揪”著老師問問題,這個愛鉆研的習慣至今不變,工作中遇到各種各樣的問題,他首先自己探索,嘗試獨自解決問題,不能解決的就去請教相關領域的專家,再將專家的意見和建議落實到實踐中。

在大部分人的印象中,科學家是嚴肅的人,但張智勇不僅在生物學科有所建樹,還興趣廣泛,潛水、滑雪、無人機都是他拿手的項目。他協調好學習和興趣之間的平衡,高質量高效率地完成工作,也讓自己的人生豐富多彩。

一種擔當 堅定科研路

“大二的時候,我有一段時間對生物挺迷茫的,因為生物專業不好就業,甚至有一種說法叫生物是個坑,我也曾想放棄,轉其他專業,但后來碰到了‘再生醫學’,我覺得它特別有意義。”

張智勇說,自己學習的技術確確實實能幫助很多人,就再次堅定了信念,科研中再多辛苦都值得,付出的努力沒有白費。前階段,張智勇團隊開發一項技術,幫助了幾百例患者,讓他們看到了新希望。

在科研路上,張智勇不僅把所學所長用于發表論文、做基礎理論的突破,更多的是把知識轉化為實實在在的產品,用于臨床,治愈更多的患者。

為了心中的理想和信念,張智勇十余年潛心研究,一項科研成果的取得不在朝夕之間,甚至是畢生的精力。而對于科研最難的階段,未知是最大也是最難過的坎,堅持不忘初心、不移其志,信念為他領航。

一份鄉情 厚植“醫學心”

“一方水土養一方人,這種文化是家鄉的傳承。”張智勇說,在外的這幾年,五香、堿面,這些家鄉的味道讓他難以忘懷,這些不僅僅是美食,也是家鄉文化和情感的載體,讓他汲取奮進的力量。

此次回鄉探親兩天,一條條嶄新的瀝青路,一盞盞敞亮的路燈,一個個惠民工程……無不讓張智勇感受到家鄉巨大的變化。

家鄉今昔變遷,足以見證偉大祖國一日千里的發展和翻天覆地的變化,也讓張智勇更加堅信自己當時選擇回國發展是正確的決定。

在獲獎后,張智勇先給母校的老師、父母發了感謝信息,也通過視頻連線的方式,與家鄉的學弟學妹們分享科研路上的趣事。面對即將高考的學子,張智勇鼓勵他們好好學習,投身到硬核科技的創新創業中去,為國家、民族多做貢獻。

張智勇的父母以前都是職工,具有閩南人“愛拼才會贏”的精神。“誰言寸草心,報得三春暉”,受父母的影響,他經常鼓勵自己和團隊拼搏向上。對于得獎,他覺得身上的擔子更重了,腳下更有力量了,讓他不斷把為崇高理想奮斗的實踐向前推進,一直保持著一顆上進的“醫學心”。

如今,隨著時光一點點地劃過,在漫長的科研道路上,張智勇秉承“身教勝于言教”,用對生物的興趣和良好的習慣化解遇到的坎坷與阻礙,也綻放出耀眼的光彩。

(⊙林婷婷 朱春燕王文強 文/圖)

泉州民間傳統風俗:中秋節拾瓦片燒塔仔 共賞江天月

泉州民間傳統風俗:中秋節拾瓦片燒塔仔 共賞江天月

讓木偶走進尋常百姓家 給木偶行業帶來新希望

讓木偶走進尋常百姓家 給木偶行業帶來新希望

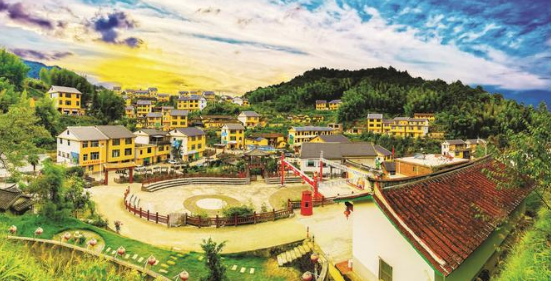

高安鎮坪水村特色村寨 自然資源與文化底蘊并存

高安鎮坪水村特色村寨 自然資源與文化底蘊并存

古代“儲錢罐”--元代陶撲滿 出土彌足珍貴陶撲滿

古代“儲錢罐”--元代陶撲滿 出土彌足珍貴陶撲滿

規范住宅小區公共收益管理 使用辦法即將出臺

規范住宅小區公共收益管理 使用辦法即將出臺