“孝子祠”:曲折仕途展示不阿美德 一心為民公正廉潔

2021-09-14 13:57:17 來源: 閩南日報

0瀏覽 評論0條

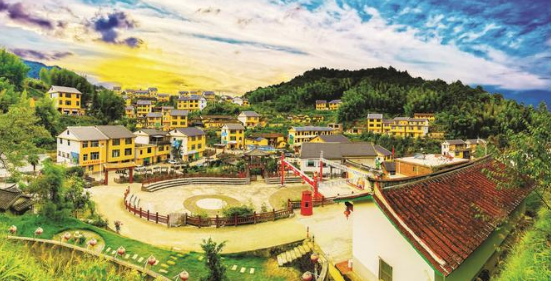

在東山縣陳城鎮湖塘村中,有一座建于明朝時期的“孝子祠”,大門前是碧波漣漪的蓮花潭(俗稱:碧湖),村前面對綠樹蒼蒼的大帽山,背靠三界公山,風光秀麗,環境優美。正如大門對聯所寫的“門臨湖水觀魚躍,堂向帽山聽鳳鳴”。

“孝子祠”門前廣場左邊屹立著一座旗桿臺、一塊“明旌孝子保禎蔡先生神道”石碑;門口左右石柱上有一副醒目的對聯:“廉光浙水名宦典范青史留芳,孝重閩山鄉賢楷模世代弘揚”。步入大廳,只見正中高懸大匾“永慕堂”,左邊懸掛一塊大匾“廉光浙水”;右邊懸掛一塊大匾“孝重閩山”。

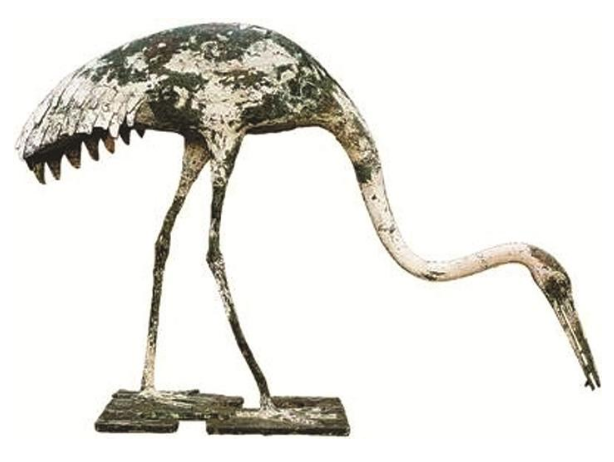

“孝子祠”原名“永慕堂”,是明萬歷甲寅年湖塘村鄉賢蔡保禎為緬懷其父蔡方平建造的。蔡保禎父歿葬大帽山,衰绖守墳廬六年,著《孝紀十六卷》,黃道周為其作序,后被入編《四庫全書》。后蔡保禎獲朝廷“欽旌孝子”“孝重閩山”榮譽嘉獎,“永慕堂”被敕封為“孝子祠”,崇禎帝欽賜“特旨崇祠”。

敢于擔當 剛正不阿

湖塘村“孝子祠”為何有這么大的影響力?故事還得從祠堂的主人——浙江省淳安縣令蔡方平說起。《東山縣志(民國稿本)》記載:蔡方平,字君衡,號清溪,明嘉靖十一年(壬辰,1532年)出生于東山島湖塘村。他雖然只是一個地方縣令,但在當時卻是朝野的著名人物。他一生經歷了諸多挫折,而每個經歷都體現著他有膽有識、正直清廉的高尚品德。

艱苦的少年生活練就敢于擔當的膽識。蔡方平自小聰穎好學,善于記誦。那時候書籍比較少,蔡方平在外面聽完老師和朋友們的講述后,回家就記錄整理成小冊子,顯示出其過人的記憶力。13歲時,他的父親不幸病逝, 家中上有年邁的祖母、體弱的母親,下有年幼的弟弟。面對家庭日漸窘迫的困境,他勇敢地為母親分憂,扛起了幫助家庭的責任。他只身奔赴廣東省潮州市游學,到年終從潮州背回掙來的一袋大米,讓全家人過上一個溫飽的春節。少年的貧困生活磨練了蔡方平吃苦耐勞的意志,也讓他了解到民生疾苦。這對他后來不畏艱險、一心為民辦事奠定了堅實的基礎。

曲折的仕途展示了剛正不阿的美德。蔡方平學識淵博、品格高尚,可他的仕途卻是曲折的。明嘉靖二十五年,他16歲時就補了個潮州的秀才。可是一直到明萬歷六年,47歲時才參加貢生的選拔考試。在謁見考察選拔貢生的官員時,就因為與對方政見不同,又不愿意茍同而激怒了對方,被認定“不得為官”。他倔強的性格,不愿意同流合污,不隨便與士大夫交流,更不用說茍合了。當時,太學里的一位周姓官員非常欣賞蔡方平的文章,許諾將讓他擔負重任,但蔡方平卻錯過了考舉的機會。明萬歷十五年,已經56歲的蔡方平參加了吏部應選,卻因得罪了負責選拔的官員,被認定不得選用。但也因為蔡方平的倔強和堅持主見,幸好被當時的吏部尚書楊巍才發現,看到蔡方平所作的策論文章充滿了個性,并且與他討論時政,最終大加賞識,才破格授予他為浙江省淳安縣令。

一心為民 公正廉潔

不畏治罪殺身,開倉放糧濟民。也許是因為被破格提拔的原因,蔡方平只能被派往山高路陡、災荒不斷、盜賊橫行、生活窮困、條件艱苦且危險的淳安縣赴任。上任時,正值當地大災荒,走投無路的百姓集聚起來鬧事,情況危急。蔡方平一面安撫百姓,一面請求知府準許他開倉放糧。但因開官倉事大,若不稟明皇上,一旦觸怒龍顏,就可能殺頭,所以知府不同意。縣主簿也幾番勸告他置身事外,但蔡方平立即用“水能載舟,亦能覆舟”的道理反駁了他。蔡方平不顧上司的反對,開倉放糧救濟老百姓。他還賣掉湖塘村自家大宅和大帽山腳的一片良田,用來彌補救災糧食的不足。他又督促支持老百姓及時播種,使萬千百姓幸免于災荒餓死。同時,他又視察監獄糾正冤案,深得百姓愛戴。

正當淳安縣諸多難題逐步得到緩解,準備恢復生產和商貿時,東廠特務以蔡方平有籠絡人心、圖謀不軌之嫌報告朝廷,引發議論紛紛:“一個小小縣令竟敢擅自開官倉、平冤獄,太膽大妄為了,別的知縣也學起樣來,那還了得,必須治罪!”正當群臣激憤時,幸虧曾任淳安縣令、時任南京右僉都御史的老忠臣海瑞為他說好話:“淳安令冒險開倉,還不是為了替皇上分憂,確保民心安定?另外,自古以來有冤雪冤,有屈伸屈,平冤獄上合天理,下合民心,何罪之有?”眾官員面面相覷,尷尬有加,蔡方平這才化險為夷。

淳安縣古名清溪縣,條條溪流清澈見底,同僚感慨蔡方平清廉如水,故贈號“清溪”。后來朝廷為表彰他的清廉和突出政績,贈匾“廉光浙水”。明萬歷十八年(1590年),蔡方平從淳安離任,他雖然只當了三年縣令,但淳安百姓卻為他建了蔡公祠世代朝拜。

孝子典范 “孝重閩山”

廉孝家風培育出孝子典范。正是蔡方平“做官要清廉為民,做子要孝老愛幼”的言傳身教,深刻地影響著他的兒子蔡保禎。《東山縣志》記載:蔡保禎,字端卿,號步青、柳溪,出生于明隆慶庚午年(1570年),自幼勤奮好學,飽讀經書,擅長詩文,學問詞藻,推服名流。與武英殿大學士黃道周成為摯友,是當時聞名漳浦縣、詔安縣等地的鄉賢,朝廷多次要奉其官職,但都被他婉拒了。在那個腐敗沒落的朝代,他選擇終身不仕,獨善其身。然而,蔡保禎一生揚善抑惡,對貪污枉法的官吏進行揭露抨擊,又給清正廉潔、為民治沙造福的好官員立碑頌德。他力勸世人在世時要恭親行孝,即使死后也要追思頌德。

明萬歷戊申年(1608年),蔡保禎父親蔡方平因病逝世,享年77歲。蔡保禎在大帽山上為父親建墓,并結廬于大帽山為其父蓄發守孝三年。三年期滿后,蔡保禎感到孝道未盡,遂又守了三年,以文章自娛,著《柳溪集》《孝紀十六卷》等,黃道周(號石齋)為《孝紀十六卷》作序,后被入編《四庫全書》。蔡保禎又于萬歷甲寅年在村中建造“永慕堂”緬懷其父品德。明萬歷皇帝聞訊,贊道:“堪稱孝子也”,下旨召蔡保禎進京面圣。當時,蔡保禎家中有個奴仆名叫余喬烈(東山西籠村人),為人忠厚、孝順,對家中老母親百般行孝,蔡保禎將奴仆余喬烈的孝德一起面奏。明崇禎十二年(1639年),崇禎皇帝欽封蔡保禎、余喬烈為“欽旌孝子”,“永慕堂”也因此被敕封為“孝子祠”。現大門上的對聯:“父子主仆三登圣廟,士農工商一曲先型”,說的是“孝子祠”緬懷蔡方平、蔡保禎父子及奴仆余喬烈三人的功德。

物換星移。“孝子祠”由于年久失修,一度破爛不堪。2003年湖塘村民捐資重建“孝子祠”,恢復了原貌,并收集整理了許多有關歷史資料和實物。近四百年來,湖塘村人代代相傳蔡方平、蔡保禎父廉子孝品德,大力倡導孝道文化,演繹著許許多多感人肺腑的真實故事。近年來,“孝子祠”已成為漳州市有關部門和東山縣孝廉文化教育基地,每年舉行孝廉文化教育活動。其好故事被編為歌冊、潮劇、薌劇等曲藝節目,并通過各種融媒體廣為傳播。

前年4月上旬,漳州市紀委監委、漳州市婦聯、漳州市文化和旅游局、漳州人民廣播電臺等部門,與東山縣委宣傳部、文明辦等有關部門聯合,在湖塘村“孝子祠”舉辦大規模的“孝廉文化講堂”活動,并通過電視、廣播等新媒體現場直播,讓其“敬仰孝子品德,弘揚孝之大美,倡導孝敬新風,爭做孝子典范”的“孝德文化”在漳州市各縣(區)傳承、弘揚。(⊙謝漢杰 文/圖)

讓木偶走進尋常百姓家 給木偶行業帶來新希望

讓木偶走進尋常百姓家 給木偶行業帶來新希望

高安鎮坪水村特色村寨 自然資源與文化底蘊并存

高安鎮坪水村特色村寨 自然資源與文化底蘊并存

古代“儲錢罐”--元代陶撲滿 出土彌足珍貴陶撲滿

古代“儲錢罐”--元代陶撲滿 出土彌足珍貴陶撲滿

規范住宅小區公共收益管理 使用辦法即將出臺

規范住宅小區公共收益管理 使用辦法即將出臺

專精特新“小巨人”企業迎來資本支持 廈門10家企業

專精特新“小巨人”企業迎來資本支持 廈門10家企業