弗洛伊德案引發大討論 “白人特權”一詞成網絡爆款

中新網6月10日電 據英國廣播公司(BBC)報道,美國非裔男子弗洛伊德遭白人警察暴力執法喪生,引發全美各地爆發抗議示威和騷亂。近日,一條在社交媒體上獲贊超200萬、美國白人教授發布的帖子,更是把“白人特權”這個極富爭議的概念推到人們眼前。

BBC指出,“白人特權”這一白人與生俱來的、為其提供隱性利益的權利,為種族偏見、種族歧視的滋生提供土壤,導致各族裔間爆發沖突,難以避免。

文章摘編如下:

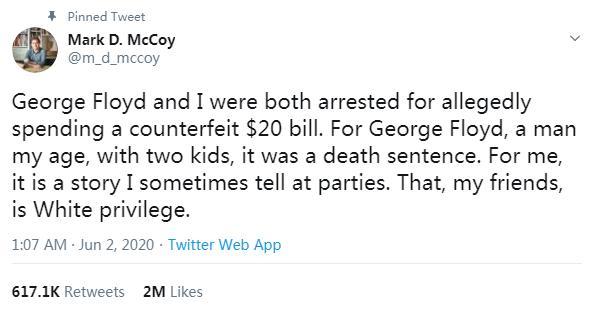

報道稱,6月第一個星期,在社交媒體推特上獲贊達200萬、轉發達61萬的帖子,是得克薩斯州南方衛理公會大學考古學副教授,44歲的麥考伊(Mark McCoy)發的,他說自己也曾和弗洛伊德一樣,因為涉嫌用一張20美元假鈔購物被警察逮捕,但結局有天壤之別。

當時是1994年,麥考伊18歲,他去商店買東西付賬時遞出去一張20美元鈔票,結果被發現是假鈔,然后懵懵懂懂就被警車帶到警局,在警局呆了一晚上,最后被判6個月假釋。

圖片來源:麥考伊教授社交媒體賬號截圖。

麥考伊說:“這就是白人特權。”他說,從白人特權角度看,那就是我進警局時就預期會得到公平對待,沒有一刻擔心事態會完全失控。

詞典定義

“白人特權”究竟是指什么?根據牛津和劍橋英語詞典的定義,“白人特權”是指在一個多種族共存,并且存在種族不平等狀況的社會中,相對于其他種族的群體,白人群體僅僅因為膚色而擁有與生俱來的、其他族裔所沒有的優勢。

這些優勢表現在社會資源分配方面,比如教育、醫療、就業、法律等領域最明顯。劍橋英語詞典的例句是:“白人特權這個概念解釋了,為什么白種人更容易進入一個社會的法律和政治機構。”

批評者認為,它用膚色(白色)特征來代表階級,忽略了其他權力結構和各種社會屬性所附帶的其他一系列內在特權。還有不少人認為它具有攻擊性,冒犯性。

來龍去脈

“白人特權”這一概念何時被提出?較普遍的觀點認為,“白人特權”是社會學家佩吉·麥金托什(Peggy McIntosh)1988年在一篇論述白色特權和男性特權的文章里提出的,她還列出了近50種表現形式各異的“白人特權”。

麥金托什稱之為“無形的、沒有重量的背包”的白人特權,它可以滲入社會的各個角落,包括就業、教育、醫療和個人發展等多方面成為體制的一部分。

麥金托什提出這個概念的目的之一是,希望白人意識到自己與生俱來的特權,意識到根據社會公平和正義的理念,自己有責任盡可能減少這種特權,因為“白人特權”造成了種族社會關系不平等的現狀。

“白人特權”意味著什么?

英國黑人權益活動人士克辛德·安德魯斯(Kehinde Andrews)和居住在英國的美國饒舌歌手、社會活動人士弗勞厄斯都認為,在多元族裔社會,享有白人特權并不代表人生道路坦蕩順暢,或者就因為是白人,生活就必然比有色族裔好。但白人特權確實意味著,膚色不會導致生活更艱難,更多挫折和失敗。

在弗勞厄斯看來,“白人特權”意味著,白人不必時刻想到自己的膚色,而這一點對有色族裔來說是一種奢侈。“白人特權”還意味著,出門在外不必擔心因為膚色而受到任何形式的種族歧視或壓迫。

“白人特權”

報道指出,“白人特權”不同于種族主義、種族歧視、白人至上主義和逆向歧視等。

種族主義的特點是主動、行為、選擇,通常會對弱勢族裔造成傷害;白人特權則是被動、與生俱來,是隱性利益,而且許多人往往不會意識到自己正在享受這些隱形資產。

但這種約定俗成、世代相傳的社會潛意識為種族偏見、種族歧視、白人至上主義提供了土壤和基礎。

報道分析到,尤其在現代多族裔移民國家,種族關系錯綜復雜,各族裔間的關系和少數族裔與白人群體的關系交錯并存,緊張、矛盾和沖突難以避免。(完)

晉江“五彩稻田”初具雛形即日起至7月上旬可前往觀

晉江“五彩稻田”初具雛形即日起至7月上旬可前往觀

泉州將新增2座智慧體育公園 7座籠式足球場也將落戶

泉州將新增2座智慧體育公園 7座籠式足球場也將落戶

復興復建11所古書院 書香泉州再添新品牌

復興復建11所古書院 書香泉州再添新品牌

全國愛眼日:泉州愛爾眼科專家呼吁遠離“視覺小偷”

全國愛眼日:泉州愛爾眼科專家呼吁遠離“視覺小偷”

石獅的故宮海上絲綢之路館試亮燈 預計本月底完工

石獅的故宮海上絲綢之路館試亮燈 預計本月底完工