文藝創作年輕力量崛起!廈門“80后”漆畫家斬獲雙獎

日前,第六屆廈門文學藝術獎獲獎名單正式揭曉,共有66件作品上榜。廈門文學藝術獎是廈門市委、廈門市人民政府設立的該市最高文藝獎項,旨在獎勵弘揚特區精神、深受群眾喜愛的優秀文藝作品和為廈門文藝事業做出突出貢獻的文藝工作者。

數據顯示,在66件獲獎作品中,有11件作品的創作者年齡在35周歲以下,年輕創作者的涌現反映出廈門市文藝人才梯隊建設的成效,而以個人名義捧走本屆廈門文學藝術獎2個獎項的畫家張玉惠,是一位標準的80后創作者,任教于廈門大學藝術學院美術系的她,用兩幅精美的漆畫作品斬獲了本屆廈門文學藝術獎的特別榮譽獎和一等獎。

張玉惠制作漆畫場景。廈門市委宣傳部文藝處供圖

漆畫既傳承了中國數千年古老漆文化的工藝底蘊,又融合了當代繪畫的審美理念和造型語言,從而表現為一種特殊的架上繪畫形式。大漆具有溫潤、華麗、婉約、含蓄、神秘、厚重和深邃等材質特征。

“與漆相遇是一種緣分,我從小喜歡畫畫。”張玉惠本科就讀于中國美術學院,畢業后決定參加研究生考試,在機緣巧合下接觸到了漆畫。“漆畫富有裝飾性、高貴獨特的魅力,深深吸引了我。”從那時起,張玉惠便滿懷激情和好奇心,開始了漆畫的學習生涯。

制作漆畫的工具品種繁多,工藝也極其繁瑣。廈門市委宣傳部文藝處供圖

俗話說“百里千刀一斤漆”,漆畫創作從基本材料的采割開始就是一趟慢節奏的旅程。由于材料的特殊性,漆畫制作工藝十分復雜,一幅作品要反復經歷堆漆、起紋、罩漆、磨顯等步驟后再推光,漆需要在適宜的溫度和濕度環境下才容易干透。而漆畫的制作技法多樣,如:髹涂、鑲嵌、刻填、描繪、變涂等,因此漆畫創作周期十分繁雜漫長。

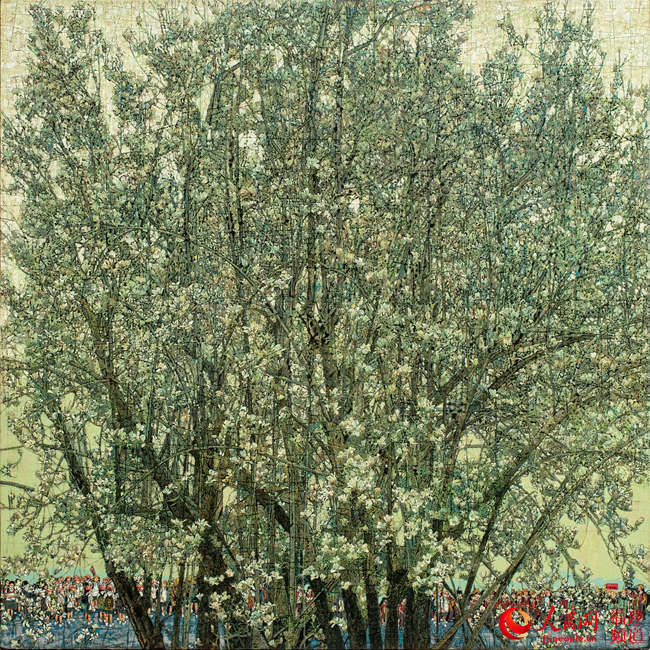

張玉惠漆畫作品《織情敘意》。廈門市委宣傳部文藝處供圖

本屆獲獎的漆畫作品《織情敘意》和《海路》都是張玉惠近幾年來的佳作。在此之前,作品《織情敘意》已于2014年獲得第十二屆全國美術作品展覽暨“中國美術獎”金牌獎后被中國美術館收藏;而作品《海路》也于2017年入選第七屆中國北京國際美術雙年展,并被中華人民共和國外交部收藏。

漆畫作品《織情敘意》表現的是閩南惠安人家婦女在戶外織補漁網的情景。女人們一邊織網一邊論家常,有說有笑。雖然是織網,實則是暗喻一針一線編織美好生活的希望。層層交錯的漁網仿佛人們的情感與大海千絲萬縷的聯系與交融,穿梭其中的惠安女宛如一首優美的抒情詩,洋溢著滿滿的收獲喜悅。

“惠安女文化在中國博大精深的民俗文化中獨樹一幟。”張玉惠說,“以兼具實用和美學價值的服飾為例,斗笠用來遮擋陽光和雨水,頭巾擋風防沙,短上衣和短袖口利于干活利索,寬褲腳利于在海灘挑擔快步行走,不怕海水浸濕,也適合趕小海,幫助出海歸來的丈夫搬運海鮮的勞作方式。惠安女服飾是在長期勞動中形成的,與自然環境和諧統一,既體現了惠安女特有的審美情趣,也是勤勞智慧的產物,折射出中國勞動人民的優秀品格。”

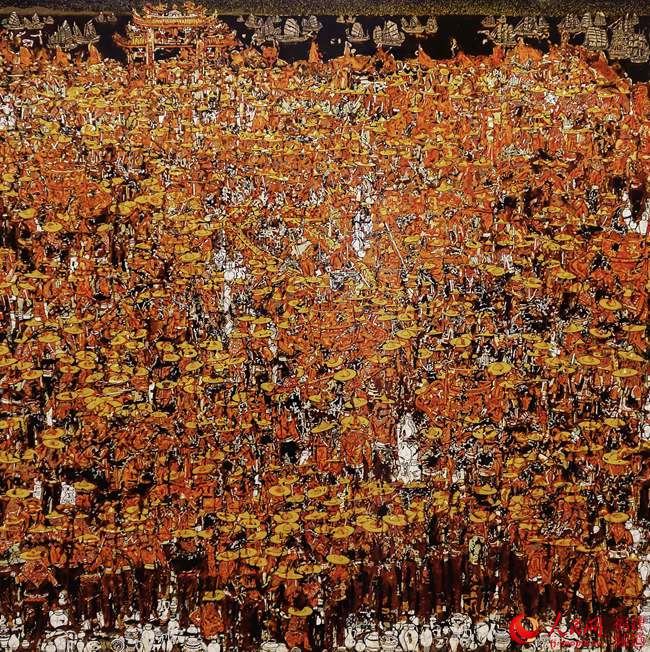

張玉惠漆畫作品《海路》。廈門市委宣傳部文藝處供圖

作品《海路》則采用了具有中國民族特色的漆畫藝術形式語言,運用中國天然大漆特有的中國紅、朱、金色彩渲染熱烈喜慶的氣氛,漆皺等技法,烘托和表現我國海上絲綢之路重要港口—泉州港貿易往來的繁榮景象,體現我國在文化交流、對外貿易的熱情和包容。

張玉惠漆畫作品《紋心雕龍》。廈門市委宣傳部文藝處供圖

張玉惠漆畫作品《盛世花開》。廈門市委宣傳部文藝處供圖

漆畫藝術從傳統漆工藝中脫離出來后形成的獨立畫種,漆畫的創作既要發揚工匠精神,又要兼顧繪畫審美意識。

張玉惠認為,漆畫創作要在傳承傳統文化的基礎上,不斷開拓創新,塑造時代精品。在材料方面,她始終堅持以傳統大漆材料為主,充分發揮漆材料的特性,力求揚長避短;在技法方面,她采用多遍反復的罩磨呈現“漆韻”,力求在偶然中實現必然的獨特藝術效果;在題材內容方面,漆畫創作尤其需要具有時代性的現實題材作品,來夯實漆畫作為獨立藝術門類的基礎。漆畫作品的時代性、民族性、創新新、個性貫穿漆畫創作的全過程。

張玉惠漆畫作品《地標》。廈門市委宣傳部文藝處供圖

張玉惠漆畫作品《秋獲》。廈門市委宣傳部文藝處供圖

“一幅作品通常需要花上幾個月時間來完成,作品完成那刻的感動常常讓我回想制作過程的艱辛和汗水。”張玉惠說,“在當代中國漆畫的創作中,強調多元化的同時,我們有責任去塑造更多貼近人民生活、貼近時代的經典作品。我會繼續努力,堅持用更好的作品來回饋人民群眾。”

福廈客專泉州灣跨海大橋新結構國內首創 能抗震還高

福廈客專泉州灣跨海大橋新結構國內首創 能抗震還高

泉州鯉城這個社區公園將升級改造

泉州鯉城這個社區公園將升級改造

安溪拆除危房2000㎡ 變身臨時停車場

安溪拆除危房2000㎡ 變身臨時停車場

“美麗鄉村,龍鳳呈祥”全省風景攝影大賽啟動

“美麗鄉村,龍鳳呈祥”全省風景攝影大賽啟動

監控曝光!晉江一光頭男當街“貼身”扒竊 半小時即

監控曝光!晉江一光頭男當街“貼身”扒竊 半小時即