葉聲乾:汗灑一地不負初心(下)

2019-11-22 15:37:16 來源: 泉州公路

0瀏覽 評論0條

穆陽橋:念念不忘

2014年12月,正是歲暮天寒時,一塊銅制牌匾從福安穆陽鎮輾轉山山水水來到泉州,送到葉聲乾手中。

“葉聲乾先生:四十多年前您為建設穆陽大橋辛勤操勞,以精湛的技術留下一座219米長的高質量石拱橋,穆陽人民懷念您。——福安市穆陽人民敬贈。”

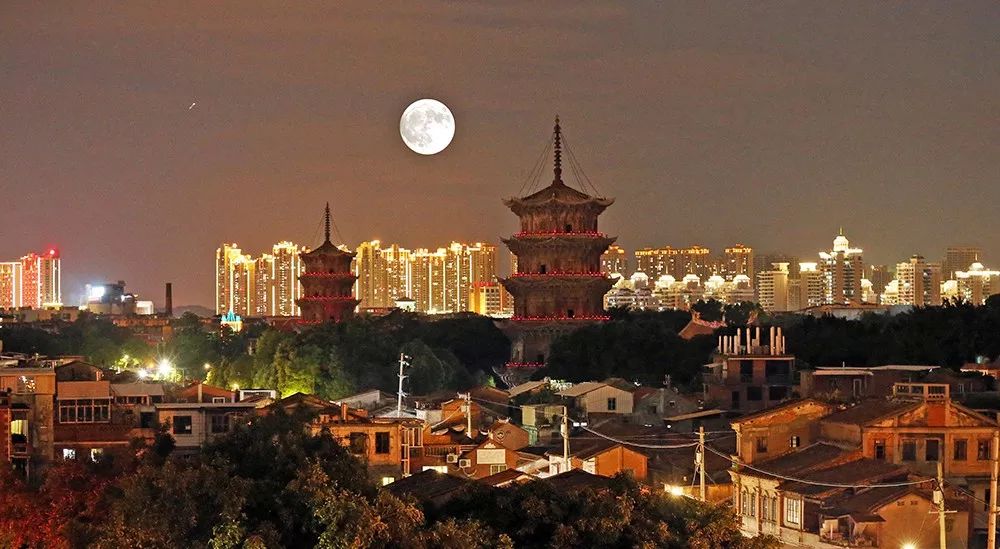

如今藍田白云下美麗的穆陽大橋

四十多年,念念不忘,撫摸匾文葉老不由濕了眼眶——彼時,距他只身一人援建穆陽橋已過43載。

牌匾所記穆陽橋,是一座有故事的橋。時間回到1970年,當時穆陽大街發生特大火災,由于穆陽溪阻隔,溪寬無橋,到來的救火車只開到對岸隔溪相望,眼巴巴看著穆陽大街一透透的民房、店面被大火吞噬。這一次火災,群眾損失慘重。更重要的是,由于沒有大橋,滾滾穆水阻隔,交通不便,穆陽發展嚴重滯后。

1971年春節剛過,時任穆陽鎮鎮長的繆灼生即開始籌建穆陽橋。在國家沒有立項,缺少技術、資金支持,溪寬水急前提下,建設穆陽橋,這難度有多大,顯而易見。

繆灼生心急如焚,在當時寧德工程隊老鄉力薦下,盯上葉聲乾。葉聲乾也爽快,只身離隊到穆陽。

穆水岸邊,葉聲乾發現全鎮農民群眾都被動員起來,主動承擔每人拉5方石頭。盡管如此,資金依然匱乏,捉襟見肘。“大橋動工,工地上一點一點用料都極省,甚至一塊木頭皮,工人都撿起來。”

那一代一窮二白,但同時也是一個“富有”的時代:太多知識分子,當時都飽含著奉獻的初心,不計個人得失,把自己的一腔熱血都投入到建設中去,葉聲乾也不例外:工地花銷緊張,他自帶米菜,放飯罐里“寄”灶蒸,后來跟工人搭伙,堅持交足額伙食費;上拱挖基打樁,他樣樣親力親為,十足全能小師傅,就是沒拿一分師傅工錢;借用在外,工程隊人人享有的勞保津貼,獨他沒有,他不計較;工地常見技術員同包工頭“一團和氣”,他卻“針鋒相對”,用料結賬,他回回黑臉砍虛高報價,包工頭大為光火,他當全鎮民工面報出大名,說:“我行不改名坐不改姓,你要覺得我虧了你,結算不合理,到哪里去告都可以!”

“好處”退避三舍,工程解難他身先士卒。橋臺筑基的時候,碰上典型的軟土地基白亞泥層,遇水整個泥層竟像棉花一樣綿軟。大家都傻眼,設計工程師也犯了難:“我做四十幾年的工程沒有見過這樣棘手的地基。”

葉聲乾知道,橋對橋臺的沉降跟變形要求非常嚴格,尤其石拱橋需要良好的地基,軟土地基上建造拱橋,對地基需要處理,方可達到承載要求,“為此,我建議采用基礎打木樁處理。”關鍵時刻,遍尋不到會操作打樁機的師傅,葉聲乾于是親身上陣開機打樁,邊摸索操作邊帶徒傳授,直到打樁學徒出師,他才從打樁機上“下崗”。

那時候,打樁用的木頭來自周邊鄉鎮支援,才到第三個橋墩完工,木頭就耗盡,但還需要最后兩墩——工程不得已暫停。繆灼生無計可施,連夜找葉聲乾“想法子”。葉聲乾不負所望,他決定擴大橋墩基面,經過一次次驗算橋墩承載力,反復測試土壤硬度、厚度條件,最后測算出適宜的橋墩基底面積,成功解決難題。

功夫不負苦心人,經過繆灼生、葉聲乾等的執著、努力,219米長橫跨整個穆陽溪的穆陽大橋,在1972年建成通車。穆陽群眾歡呼雀躍,葉聲乾“事了拂衣去”,轉戰下個工地,留下了穆陽人跨越43年的念想。

可以說,穆陽橋是“艱難歲月里從口糧省下的一座橋”,預估造價僅40萬,而造橋人精打細算最終造價竟只20余萬,大大減輕穆陽百姓壓力。“價廉卻物美”,2010年,穆陽大橋迎來橋面拓寬改造,歷經38年之久的使用后,該橋仍得到專家贊嘆:“大橋建筑質量特別好!”大橋得以保持原橋身,對全橋進行拓展,如果沒有當時過關的橋質量,就需要拆除重建,那其難度及造價也就可想而知了。故2014年繆灼生自覺不支,對應其邀援建大橋的葉聲乾依然念念不忘,紀念建橋史,敬贈牌匾中特為葉聲乾記下難得一筆。

“出走半生,歸來仍是少年”,說的就是葉聲乾這樣的人。半生在福安建橋鋪路,1987年調動回泉州公路工程處(現泉州橋隧中心),走過25年,他抵達的不是家鄉,而是內心最初出發的地方。

調動之前,葉聲乾已是寧德公路工程隊一把手,在工程質量、造價上較真的管理作風聞名寧德,甚至泉州公路系統也有耳聞。當時泉州公路部門負責人恰巧是他大學時代的老師,更深知他脾性,特別叮囑他“要和新同事處得來”。他說:“我站什么位置,就講什么話做什么事。我做主辦,就要全盤參謀,每一年的工程計劃、安排、材料單價,完成時間、工作進度,都要看住;做一把手,當然更什么都要管,如果我不管,那誰來管?”

這就是葉聲乾,一輩子拒絕“和稀泥”。在泉州橋隧的日子,他經手大大小小公路、橋梁工程,依然“錙銖必較”。

1997年,葉聲乾退休。回憶不斷技術攻關的激情歲月,他正色說:“我一個宗旨,不管我身為施工單位業主代表還是擔當監理,肩上職責一是監督工程,二是要給人解決技術難題。碰到問題,要不怕擔責,想盡辦法解決,而不是怕擔責回避問題。”

文:劉紫燕

2019年國際大體聯足球世界杯揭幕戰 北京理工惜敗

2019年國際大體聯足球世界杯揭幕戰 北京理工惜敗

航拍江西新干縣“彩色路” 紅藍相間蜿蜒山

航拍江西新干縣“彩色路” 紅藍相間蜿蜒山

“網紅天臺”飄油漆 樓下20多輛車中招被上了漆

“網紅天臺”飄油漆 樓下20多輛車中招被上了漆

泉州立法保護晉江洛陽江 包括向金門供水水源地

泉州立法保護晉江洛陽江 包括向金門供水水源地

航拍蘇州花橋天福國家濕地公園冬日畫卷

航拍蘇州花橋天福國家濕地公園冬日畫卷